1日の勤務を終え、一息つく間もなく、

家に帰ったら、夕飯作りをしないと…。

そんな毎日を過ごしている方も、きっと多いのではないでしょうか?

毎日仕事をして、夕飯をしっかり作るのは本当に大変ですよね。

1日仕事をした後にご飯作りが待っていると、

- 疲れてご飯を作るのが億劫になる

- コンビニ弁当やお惣菜に頼りすぎると、栄養が偏りがちになってしまいそう…。

などの心配から、無理してご飯の支度をするという方も多いのではないでしょうか?

私もそうだったんです。

仕事で疲れ切った後にご飯を作るのは、本当にしんどいですよね…。

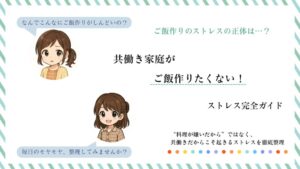

しかし、そんな悩みを解決してくれたのが、SHARPが販売している『ホットクック』だったんです。

ホットクックのおかげで、料理の負担が軽くなり、以前よりラクにご飯を作ることができるようになりました。

我が家にとって、ホットクックは主力調理家電の1つになっています。

この記事では、私が実際にホットクックを使って感じた「便利さ」や「使いやすさ」を、リアルな体験をもとにお伝えしていきます。

- 共働き夫婦にとって、ホットクックが便利と言われている理由を知りたい方

- ホットクックあり/なしで生活にどのように変化するのか知りたい方

- ホットクックの体験談・口コミを知りたい方

- ホットクックを最大限に活用する方法を知りたい方

- ホットクックが向いてないのはどんな人か知りたい方

- ホットクックのよくある誤解と注意点を知りたい方

- ホットクックを失敗なく選ぶコツを知りたい方

もし、あなたが

- もっと楽に夕飯を作りたい

- 時短で簡単にご飯を作りたい

と感じているのであれば、きっと役立つ情報が見つかるはずです。

実際にホットクックを使用している私の体験を通じて、参考になれれば嬉しいです。

詳しくお話ししていきますので、最後までお付き合いくださいね。

共働きの我が家が感じた、ホットクックの便利すぎる5つの理由

1日仕事を終えた後、帰宅すると待っているのは夕飯作り。

「まだ頑張らないといけないのかぁ…」

「夫は料理ができないから、私がやらないと…」

こんなふうに、ついつい感じてしまうことってありますよね。

実は、私も同じように感じていました。

夕飯作りって本当にストレスが大きいものですよね。

でも、ホットクックと出会ってからは、「夕飯作りがこんなにもラクにできるなんて!」と、料理に対する考え方がガラッと変わったんです!

おかげで今では、以前よりもずっとストレスを感じることなく、スムーズに夕飯を作れるようになりました。

今回は、共働き夫婦の妻として私が実際にホットクックを使って感じた便利すぎる5つの理由をお伝えします。

それぞれの理由について、詳しくお話ししていきますね。

1.加熱もかき混ぜも全部おまかせ!放っておくだけでOK

ホットクック最大の魅力は、何と言ってもその「放ったらかし調理」の手軽さです。

通常、料理をするときは、

- 材料を切る

- 材料を加熱する

(火加減やかき混ぜが必要)

といった作業が必要になります。

でもこれって、時間もかかるし、仕事で疲れていると本当に大変なんですよね…。

ですが、ホットクックを使うと、材料を加熱する工程を全て自動でやってくれるので、材料を入れてあとは放置するだけです。

野菜を切る手間こそありますが、加熱や混ぜる作業はホットクックがしっかりこなしてくれます。

そのため、仕事から帰ってきた後、コンロを前に立ちっぱなしで調理をしなくて良いんです。

これにより、

- 料理時間の短縮ができ、ご飯作りのストレスが軽減される

- 時間のかかる煮込み料理も簡単にできるようになる

といった、ホットクックを使ってから感じた嬉しい変化がたくさんありました。

ご飯作りがグッと楽になったと実感しています。

2.調味料と食材を入れるだけ!準備がとにかく簡単

「今日は、煮込み料理にしよう!」と思っても、

- 時間がかかる

- 焦げないように火加減の調整やかき混ぜが必要

- 火を使っているので、キッチンから離れられない

こうした状況になり、料理がどんどん面倒に感じてしまうことはありませんか?

私も仕事から帰ってきてから作ろうとすると、「時間が足りない…」「他にやりたいことがあるのに、キッチンから離れられない」など、負担を感じることも多かったんです。

ですが、こんなときこそ、ホットクックの出番です!

ホットクックに食材を入れてボタンを押すだけで、美味しい料理が出来上がります。

先ほどもお伝えしたように、ホットクックは火加減やかき混ぜ機能も自動でこなしてくれるので、後はただ待っているだけでOKです!

そのため、仕事終わりでも、材料と調味料を入れてボタンを押すだけなら、

「できそう!」

「これなら頑張れそう!」

と思える方も多いのではないでしょうか?

私自身、「今日はもう料理ムリかも…」という日でも、材料を入れてボタンを押すだけならできるので、何度も助けられました。

忙しい毎日の中で、これは本当に心強いサポートだと感じています。

3.料理が苦手でもホットクックなら失敗しにくい

もしかしたら、

「料理が苦手だから、美味しく作れるか自信がない…」

「ホットクックを使っても、失敗しちゃうかも…」

という心配をされている方もいるかもしれませんね。

でも、安心してください。

料理が苦手でも、ホットクックなら美味しく作ることができるんです!

料理でありがちな失敗ポイントは、

- 煮込みすぎ

- 火加減を間違えた

- 調味料を間違えた

- 炒めすぎた

など、こんな感じではないでしょうか?

ホットクックは、火加減やかき混ぜも自動でやってくれるので、材料と調味料さえ間違えなければ、あとはおまかせで、美味しい料理がちゃんと出来上がります。

私は、ホットクックを使う前と後で、こんな経験をしたんです。

- ホットクック使用前

-

- 煮物を作ったときに煮崩れを起こしてしまった

- レシピ通りの時間で煮たのに、食材に火が通っていなかった

- ホットクック使用後

-

- 煮込みすぎて料理が溶けてしまうこともなくなった

- きちんと食材に火が通り、美味しく作れるようになった

今まで、火加減や加熱時間を気にしすぎて煮物を作るのが億劫だった私も、ホットクックのおかげで今では安心して調理できるようになりました。

「料理が苦手だからこそ、失敗しない方法を知りたい」と感じている方には、ホットクックはまさにぴったりのアイテムです。

4.帰宅後すぐ食べられる予約調理が神機能

仕事から帰ってきたときは、

「帰宅したらすぐにご飯を食べたい!」

「帰ってきてからご飯を作るのはきついから、仕事の間にご飯が作れたらいいのになぁ…」

なんて思ったこと、ありませんか?

実は私もこんなふうに思うことが多かったんです。

しかし、ホットクックの予約調理機能を使えば、まさにその願いが叶っちゃうんです!

ホットクックの予約機能は、最大15時間の予約調理設定が可能で、帰宅時間に合わせて美味しい料理を準備してくれます。

そのため、朝に材料と調味料をセットしておけば、帰宅後すぐにできたての料理を食べることができます。

実際、私もよくこの予約機能を活用しています。

朝セットして仕事に行っている間に、ホットクックが自動で調理してくれるので、帰宅後にすぐ食事ができるのは本当に助かっています。

とはいえ、予約調理に関して、

食材が傷んでしまうのでは?

と心配する方も多いと思いますが、安心してください。

ホットクックはメニューに合わせて温度を細かくコントロールしてくれるので、食材の傷みを心配する必要はありません。

私も最初は

・朝から食材を入れっぱなしにして大丈夫なの…?

・食材が傷んでしまいそう…。

などと、心配しました。

しかし、実際にホットクックを使ってみると、食材が傷むことなく、美味しい料理をしっかり作り上げてくれたので、今では安心して使っています。

ホットクックのおかげで、仕事終わりに慌てて帰らなくても大丈夫になりました。

帰ったら温かいご飯ができてるって、ほんとに嬉しいです。

5.火を使わないから家事や自分の時間を大切にできる

ホットクックのもう一つの大きなポイントとして、『火を使わない』という点です。

ホットクックは、火ではなく、電気を使って調理をします。

ガスを使って調理する場合、キッチンから離れることはできません。

しかし、ホットクックに任せることで、

- 洗濯物を干す

- 掃除をする

- 部屋の片づけをする

など、他の家事を並行して進めたり、リビングで自分の時間を楽しんだりすることができるんです。

私はホットクックでメインの料理を作りながら、副菜を簡単に作ったり、少し休憩したりしているので、本当に助かっています。

ホットクックがあることで、夕方の過ごし方がグッと自由になったのを実感しています。

この章では、共働きの我が家が実感した、ホットクックの便利すぎる5つの理由についてお伝えしました。

- 加熱もかき混ぜも全部おまかせ!放っておくだけでOK

- 調味料と食材を入れるだけ!準備がとにかく簡単

- 料理が苦手でもホットクックなら失敗しにくい

- 帰宅後すぐ食べられる予約調理が神機能

- 火を使わないから家事や自分の時間を大切にできる

ホットクックは、忙しい日々の中でも家事と仕事の両立をサポートしてくれる、頼もしい家電の一つです。

私も購入当初は、

- 本当に便利に使えるのか?

- 自分に合うのか?

など、不安に感じていました。

でも実際に使ってみると、「なんでもっと早く買わなかったんだろう…!」と思うほど、毎日のご飯作りがラクになりました。

ですが、気になるのは、ホットクックを導入する前後で生活の質がどれほど変わったのかその具体的な違いについて知りたいという方も多いと思います。

次の章では、ホットクックを使った生活と使っていない生活の比較を通じて、どのように生活が変化したのかを深く掘り下げてご紹介します。

今の暮らし、本当はもっとラクにできるヒントが欲しい…!

このように感じている方は、ぜひ読み進めてみてくださいね♪

ホットクックあり/なしの生活を比べてどう変わった?

皆さんは、仕事を終えて帰宅したときに、

仕事から疲れて帰ってきたけど、これからご飯作りかぁ…。

と思うこと、ありませんか?

私自身も、仕事を終えて疲れた状態で献立を考え、調理をする毎日に、限界を感じていました。

ですが、ホットクックを導入してからは、ご飯作りの負担がぐんと軽くなって、気持ちにもゆとりが生まれたんです。

この章では、ホットクックを使う前と後で、日々の暮らしにどんな変化があったのか、実体験を交えてお伝えします。

ホットクックがある暮らしで、どんなふうに毎日が変わったのか、何がどうラクになったのか、実際に使って感じた変化を、リアルな視点でお届けしますね。

1.手間が減って、キッチンに立つ時間が激減

ホットクックを導入する前は、仕事から帰宅後すぐにご飯作りに取りかかっていました。

そのため、仕事で疲れた状態の中で、

- 献立を考える

- 食材を切る

- 調理する

という流れは、正直かなりの負担で、ストレスに感じていたんです。

そんな日々が続いたことで、だんだん料理が億劫になり、「自動で夕飯が出てこないかな…」なんて思うことも多くなっていきました。

ですが、ホットクックを使い始めてからは、夕飯作りの負担が一気に軽くなったんです!

私がホットクックを使い始めてから夕飯作りの負担が軽くなった理由は、

- 朝、具材と調味料を入れてスイッチを押すだけでOK

- 帰宅後は、お皿によそうだけで完成

という手軽さだからです。

10〜15分の簡単な作業で済むので、疲れていても「これなら頑張れる」と思えますよね。

万が一、朝にセットできなかった日でも、帰宅後に材料と調味料を入れてボタンを押すだけです。

火加減を見たり、かき混ぜたりする必要がないので、キッチンに張りつく時間はほぼゼロになりました。

夕飯作りのストレスも大きく軽減されたことで、「こんなにもラクになるんだなぁ」と実感しています。

2.時間のかかる煮込み料理に挑戦しやすくなった

「今日は煮込み料理にしよう!」と思っても、

- 時間がかかる

- 途中でかき混ぜないと鍋が焦げる

- 火加減を見ながら、ずっとキッチンに張りついていないといけない

と思うと、どうしても面倒に感じてしまいますよね。

私も、煮込み料理に挑戦したくても、仕事で疲れているのにキッチンに張りついて料理をすることが負担で、つい炒め物や和えるだけの料理ばかり作っていました。

でも、ホットクックを使うようになってからは、そんな煮込み料理へのハードルがぐっと下がったんです。

ホットクックを使う前は、

- 豚の角煮

- カレーやビーフシチュー

- かぼちゃや里いもなどの煮物

といった、調理に時間がかかるメニューを「面倒くさいな…」と感じ、敬遠していましたが、今では気軽に挑戦できるようになりました。

実際にホットクックで煮込み料理を増やしていったところ、

煮込み料理のレパートリーが増えたね!

と夫から褒められ、とても嬉しかったです。

ホットクックを使うようになってからその印象がガラッと変わり、今では、煮込み料理も日常的に作れるようになったことが、私にとって大きな変化でした。

3. 料理の幅が広がった

ここまでの内容を読んで、

ホットクックって煮込み料理専用なの?

と思われた方もいるかもしれませんね。

でも実は、ホットクックは煮込み料理だけでなく、他にもさまざまな調理に対応しているんです。

たとえば、

- パスタや焼きそばなどの麺類調理

- シューマイや肉まんなどの蒸し料理

- ヨーグルトや味噌などの発酵食品

- プリンやケーキなどのお菓子作り

- 温泉卵やサラダチキンのような低温調理

といった、ちょっと手間がかかりそうなメニューも、ホットクックなら手軽に作ることができます。

私が特に助かっているのは、パスタの麺を茹でられることや、自宅では難しい蒸し料理を手軽に作れることです。

ホットクックのおかげで、さまざまな料理にチャレンジできるようになったので、買ってよかったと心から感じています。

この章では、ホットクックあり/なしの生活を比べてどう変わったのか、筆者の経験に基づいてお話ししました。

- 手間が減って、キッチンに立つ時間が激減

- 時間のかかる煮込み料理に挑戦しやすくなった

- 料理の幅が広がった

ホットクックがない生活と、ある生活は、どんな違いがあるの?

と疑問に持たれていた方も多いかと思いますが、いかがだったでしょうか?

「ご飯作りがこんなにラクになるんだ!」と驚かれた方もいるかもしれませんね。

もし、あなたが

「仕事が終わってからの夕飯づくりが本当にしんどい…」

「料理がマンネリ化してきたけど、手の込んだことをする余裕がない…」

と感じているのであれば、ホットクックの購入やレンタルを検討してみてもいいかもしれません。

とはいえ、ホットクックが便利なのは分かったとしても、

- 実際に使ってみて、本当に満足できるの?

- 良いところばかりじゃなく、気になる点もあるんじゃない?

と感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで次の章では、実際に使ってみて感じた「良い点」と「残念だった点」を、正直な気持ちでお伝えしていきます。

ホットクックを購入・レンタルしても、

「使いこなせるか不安…」

「買ったあとに後悔したくない…」

という方に向けて、ホットクックを検討する際に知っておいてほしいリアルな情報をまとめています。

購入を迷っている方は、ぜひ次章も参考にしてみてくださいね。

【正直レビュー 】実際にホットクックを使って感じた「良い点・残念な点」まとめ

「ホットクックは便利そうだけど、実際に使ってみたらどうなの?」

「本当に毎日のご飯作りがラクになるの?」

と、まだ疑問を感じている方も多いと思います。

ホットクックが『便利な調理家電』だということはわかっても、

- 自分にとって合っているのか

- 実際に使ってみて、どんなメリット・デメリットがあるのか

など、気になることはたくさんありますよね。

私もホットクックを購入する前は、使いこなせるだろうか、自分に合っているだろうかなど、かなり迷いました。

そこで、

「ホットクックって本当に便利なの?」

「実際に使った人の感想を知りたい!」

そんな疑問を感じている方に向けて、我が家で実際に使って感じた「良かったこと」「ちょっと気になること」を、正直にお伝えします。

これまでの章でもホットクックの便利さについてご紹介してきましたが、ここでは改めてリアルな体験談をもとに、要点をまとめてレビューしていきます。

- ホットクックを実際に使って良いと感じたポイント

①面倒な工程がなくなって、料理がぐんと楽に!

②操作方法がわかりやすくて、誰でもすぐ使える!

③予約調理で、帰宅後すぐに食べられる快適さ!

④今まで避けていた料理も、ホットクックで気軽に挑戦!

⑤自分の時間が増えて、暮らしの質がアップ! - ホットクックを実際に使っていまいちだったポイント

①キッチンが狭いと置き場所に困る

②ステンレス製の内釜はお手入れが大変

③洗い物が多い

④炒め物などの“香ばしさ”には向かない

⑤Wi-Fi接続が難しく、うまく使いこなせなかった

正直、良かった点だけでなく「ここはちょっと…」と感じたところもありました。

でも、ご飯作りがラクになっただけでなく、料理のレパートリーも増えたことを考えると、私はホットクックを購入して本当に良かったと思っています。

今、

- ホットクックを使いこなせるか不安

- 購入を迷っている

という方の参考になれば嬉しいです。

それではまず、「これは本当に助かった!」と感じたポイントからご紹介していきますね。

1.良いと感じたポイント

ホットクックを購入する前は、「本当に使いこなせるかな?」と、不安な気持ちでいっぱいだった私…。

しかし、実際に使ってみると、「これはもっと早く買えばよかった…!」と感じることばかりでした。

ここでは、実際に使ってみて「もっと早く知りたかった…!」と思うような便利ポイントを、5つに絞ってご紹介します。

※これまでの章と重なる内容もありますが、「使って感じたリアルな感想」に絞って整理しています。

気になったポイントがあれば、ぜひ参考にしてみてくださいね。

①面倒な工程がなくなって、料理がぐんと楽に!

前の章でもお話ししましたが、ホットクックの「放っておくだけで完成する調理」は、想像以上に楽でした。

もちろん、材料を切ったり、調味料を入れる手間はあります。

でも、ホットクックは、

- 火加減をみる

- 途中で混ぜる

こういった“料理中に手を動かし続ける工程”を、すべてホットクックが引き受けてくれるんです。

そのおかげで、料理中でもキッチンから離れて他のことができるようになり、調理そのものの負担感がぐっと減りました。

「ご飯の支度=ずっとキッチンに立ちっぱなし」ではなくなったのは、本当に嬉しい変化でした。

②操作方法がわかりやすくて、誰でもすぐ使える!

調理家電って、設定とか操作が面倒そう…。

と感じる方もいるかもしれませんね。

実は私も機械はあまり得意な方ではなく、最初は不安でした。

でもホットクックは、

- メニューを選ぶ

- スタートボタンを押す

これだけで使える、とってもシンプルな操作性なんです。

操作ボタンの具体的な内容は、下記の通りです。

- 戻るキー/上下キー → メニューの選択に使用

- スタート・決定 → 加熱スタートのボタン

- 予約 → 仕上がり時間をセットする時に使用

- 保温・取消 → 調理の一時停止や取り消しに便利

- 聞いてキー →(Wi-Fi接続で)おすすめメニューを教えてくれる機能もあり

このように操作はとても直感的で、使い方に迷うことがありません。

「調理家電って難しそう…」と思っていた私でも、すぐに慣れて使いこなせるようになったので安心でした!

③予約調理で、帰宅後すぐに食べられる快適さ!

朝起きたら、

- 食材を切る

- ホットクックの内釜に入れる

- 調味料を入れる

- 予約ボタンを押す

この流れさえ済ませておけば、帰宅したときにはご飯が出来上がっている状態に…!

今までは帰ってからご飯を作るのが当たり前だった私にとって、帰宅後すぐに食べられる」ことのありがたさは、実際に体験してみて初めてわかる感動でした。

特に、仕事でクタクタの日こそ、その便利さに助けられています。

④今まで避けていた料理も、ホットクックで気軽に挑戦!

ホットクックを使う前の私は、

- 煮込み料理

- 蒸し料理

- 発酵系の料理

といった手間がかかりそうなメニューは、避けていました。

どうしても「時間がかかるし、作るのが大変そう…」というイメージがあったんですよね。

でもホットクックなら、材料を入れてボタンを押すだけで、火加減も温度管理もおまかせなので、気軽にチャレンジできるようになったんです。

その結果、

- ビーフシチュー

- 豚の角煮

- 茶碗蒸し

など、以前ならハードルが高くて手を出せなかった料理も、今ではよく作る我が家の定番メニューになりました。

これまで作らなかった料理を、気軽に楽しめるようになったというのは、自分でも驚きの変化でした。

⑤自分の時間が増えて、暮らしの質がアップ!

ホットクックを使う前は、

- 仕事を終えたら急いで帰宅

- すぐに夕飯の支度

- 食後はそのまま後片付け

と、帰宅後も休む間もなくバタバタと動き続ける毎日でした。

家事を終えるころには疲れもピークに達し、ソファでうたた寝してしまうこともよくあったんです。

しかし、ホットクックを使うようになってからは、

- 慌てて帰る必要がなくなり、気持ちに余裕が生まれた

- 帰宅してご飯をよそうだけでOK

- 料理中にできた“すき間時間”を趣味やリラックスに使える

こんなふうに、ホットクックのおかげで、仕事が終わったらようやくひと息つけるようになりました。

今まで料理をしていた時間を、趣味や他の家事などに充てられるようになり、時間を有効に使えるようになりました。

そのおかげで、自分の時間がしっかり確保できるようになり、暮らしの質がぐっと上がったと実感しています。

2.いまいちだったポイント

ホットクックを使ってみて、便利さを実感する場面はたくさんありました。

ですが、実際に使い続けていく中で、

ここはちょっと不便かも…。

と、感じた部分もいくつかあります。

ホットクックの購入を検討している方にとって、「いまいちだったポイントがある」と聞くと、少し不安になるかもしれません。

でもご安心ください。

ここでご紹介するのは、実際に我が家で使ってみたからこそわかったリアルな声です。

ホットクックを使って初めて見えてきた「惜しいな」と思う点を、正直に5つにまとめてみました。

ホットクックの購入を検討するにあたって、

- デメリットを知りたい

- 購入して後悔 or 失敗したくない

と思っている方は、ぜひこの章も読み進めてみてください。

※あくまで我が家で使って感じた個人的な感想ですが、購入を迷っている方の参考になればと思い、できるだけ正直にまとめています。

このあとご紹介する5つのポイントが、購入の判断材料になれば嬉しいです。

①キッチンが狭いと置き場所に困る

ホットクックを購入してまず悩んだのが、「どこに置こう…」という置き場所の問題でした。

我が家は2DKの賃貸アパートに住んでおり、キッチンは約6畳のダイニングキッチンです。

3部屋あるうちの1つを台所として使っています。

一般的な家庭でも、

- 冷蔵庫・冷凍庫

- オーブンレンジ

- 炊飯器

- 電気ケトル

などの家電をすでに置いていることが多いと思います。

そこにホットクックを追加しようとすると、それなりの設置スペースを確保する必要があるのです。

参考までに、現在公式サイトで販売されているモデルと、私が使っているモデルのサイズは以下の通りです。

最もコンパクトな1.0Lモデルでも、幅22cm × 奥行30cmほどの大きさで、これはちょうどA4コピー用紙1枚分くらいのスペースです。

2.4Lや1.6Lモデルとなると、A4を1枚半〜2枚ほど横に並べたサイズ感になります。

我が家でも購入前にサイズは確認していたのに、届いたら「え、意外と大きい…」と感じたのが正直なところでした。

実際にメジャーで測っていたつもりでも、立体的な存在感まではイメージしきれなかったんですよね。

特に我が家のような限られたスペースだと、ちょっとの圧迫感でも気になってしまうものです。

だからこそ、購入を検討している方には、メジャーで測るだけでなく、段ボールや新聞紙などで“置いたときの大きさ”をなんとなく再現してみるのがおすすめです!

少しのひと手間ですが、買ってから「やっぱり置けなかった…」と困るリスクを減らせますよ。

②ステンレス製の内釜はお手入れが大変

現在、ホットクックの内釜には大きく分けて以下の2種類があります。

- フッ素コート加工タイプ

- ステンレス製タイプ

我が家で使っているのは、ステンレス製の内釜を採用している【KN-HW16E(1.6Lモデル)】です。

ステンレス製は見た目に高級感があり、丈夫で長く使えそうな安心感もあります。

ところが実際に使ってみると、「お手入れが意外と大変かも…」と感じる場面も出てきました。

特に気になったのは、以下のような点です。

- 食器用洗剤では、汚れや焦げが落ちにくい

- 煮物やカレーのあとにくすみ・においが残る

- クエン酸や重曹、オキシクリーンなどでの定期的な手入れが必要

私も初めてホットクックを使ったとき、普通の食器用洗剤ではうまく落とせず、「これどうやってキレイにするの…?」と困ってしまいました。

ですが、私はホットクックの取扱説明書やインターネットで調べた情報をもとに、下記の方法でお手入れをしています。

- ホットクック使用後、軽く水洗いしてタオルで水気を拭く

- 内釜に水量MAXまで水を入れる

- オキシクリーンをスプーン2杯分入れる(付属スプーン使用)

- 本体の「お手入れ」メニューを選択し、スタート

- 約30分後に洗浄が完了

- 蓋を開けて、熱湯が冷めるまでしばらく置いておく

- 冷めたら中のお湯を捨て、仕上げに食器用洗剤で洗う

操作自体はメニューを選んでスタートボタンを押すだけなので非常に簡単です。

しかし、

- 「放置→冷ます→仕上げ洗い」までを含めると、1〜2時間ほど時間がかかる

- オキシクリーンなどの洗浄剤(重曹やクエン酸でも可)を別途用意する必要がある

といった点から、「ちょっと手間がかかるな…」と感じることがあります。

料理自体は本当にラクになったのに、「お手入れがちょっと手間…」と感じてしまうのは、正直なところ少し残念なポイントでした。

お手入れに時間をかけたくない方は、フッ素コート加工の内釜を選択すると◎

現在発売されているホットクックの新モデルでは、このフッ素コート内鍋が主流になりつつあります。

2020年発売の【KN-HW24F/HW16F】モデルからフッ素コート内鍋が初めて採用され、以降の新モデルでは標準仕様となっています。

フッ素加工により汚れがこびりつきにくく、洗いやすさが格段にアップしているのが特長です。

「できるだけ手間を減らしたい」

「お手入れに時間をかけたくない」

という方は、フッ素コート加工の内鍋モデルを選ぶのも一つの方法です。

ただし、楽天市場などでは従来型のステンレス製モデルも引き続き販売されています。

そのため、ご自身の使用スタイルに合わせて選択するとよいでしょう。

どちらが良い・悪いというよりも、「自分にとって続けやすいものかどうか」が選ぶ際のポイントだと思います。

ステンレス製とフッ素コート加工の違いを、表でわかりやすくまとめました。

選ぶ際の参考にしてみてくださいね。

| ステンレス製内鍋 | フッ素コート内鍋 | |

|---|---|---|

| 見た目・質感 | 高級感・光沢あり | マットでシンプル |

| 耐久性 | 非常に高い(長持ち) | 剥がれ・劣化に注意(使用環境による) |

| お手入れのしやすさ | 焦げ・くすみが残りやすく、定期的な特別洗浄が必要 | 汚れがつきにくく、普段の洗い物だけでOKなことが多い |

| 使用できる洗浄剤 | オキシクリーン・クエン酸・重曹など | 中性洗剤が基本 (強い洗浄剤や研磨剤はNG) |

| 調理中のこびりつきやすさ | 若干こびりつきやすい | ほとんどこびりつかない |

| 対応モデル | 主に旧モデル・一部継続販売中(楽天など) | 2020年以降の新モデルで標準装備(現行モデル) |

| おすすめの人 | 頻繁に使う・長く使いたい・金属製調理器具を使いたい人 | お手入れをラクにしたい・ズボラでも清潔に使いたい人 |

③洗い物が多い

ホットクックを使うと、調理そのものはとてもラクになります。

しかしその一方で、「洗い物が多いな…」と感じることがあるのも正直なところです。

というのも、ホットクックを使ったあとに洗うパーツは、最低でも4つあります。

- 内釜

- 内蓋

- つゆ受け

- 蒸気口カバー

さらに、調理メニューによっては以下のようなパーツも追加されます。

- 蒸し板

- 混ぜ技ユニット

- 保存専用ふた

こうして見てみると、

あれ、けっこう洗い物多いかも?

と感じる方もいるかもしれません。

さらに、それだけではなく、「混ぜ技ユニット」は形が複雑で、きちんと分解して洗う必要があります。

我が家では夫に洗ってもらったこともあるのですが、「分解せずに洗ってしまったせいで汚れが落ちておらず、結局やり直すことに…」なんてこともありました…。

もちろん、全体的にシンプルな構造なので、慣れてしまえばそこまで苦にはなりません。

とはいえ、「今日はとにかくラクしたい…!」という日には、洗い物の多さが地味にストレスに感じることも…。

調理を“自動化”してくれる便利家電だからこそ、「後片づけももう少しラクだとさらに助かるのに…」と感じたので、いまいちポイントだと思っています。

④炒め物などの“香ばしさ”には向かない

ホットクックは煮込み料理がとても得意で、放っておくだけでしっかり味が染みたおかずが完成するのは本当に助かります。

ただその反面、『焼き目』や『香ばしさ』を出したい料理には、あまり向いていないと感じる場面もありました。

実際、我が家ではこんなことがありました。

- ホットクックだけで角煮を作ったものの、「焼き目がないから、ちょっと物足りないかも…」と感じた

- 混ぜ技ユニットを使ってカレーを作ったときに、お肉同士がくっついてしまい、見た目も食感も少し残念な仕上がりになってしまった

この経験以来、我が家ではお肉だけ先にフライパンで焼いてからホットクックに入れるようにしています。

ただそのぶん洗い物が増えたり、手間が少し増えたりするので、「ちょっと大変だな…。」と思うことも正直あります。

もちろん、そこまで気にならないという方もいらっしゃると思います。

でも、「ホットクック1台で全部完結できたらもっとラクなのに…」と期待していた方にとっては、ちょっと惜しいポイントかもしれません。

ですが、焼き目をつけたい場合は、無理にホットクック1台で完結させようとせず、炒めてから煮込むなど、料理によって使い分けるのがおすすめです。

我が家では「炒めてから煮込む」ような使い方をすることも多くなり、料理によってホットクックとフライパンをうまく使い分けるようになりました。

⑤Wi-Fi接続が難しく、うまく使いこなせなかった

ホットクックには、Wi-Fiにつなぐことで使える便利な機能がたくさんあります。

- メニューの提案をしてもらえる

- 買い物リストの提案

- 画面と音声で材料と作り方の案内

- 専用のスマホアプリを使えば、手軽にレシピ検索がOK。

- 外出先からの予約調理の変更

※仕上がり30分前まで - 挨拶や応援など、暮らしに寄り添う“おしゃべり機能”のカスタマイズ

このように、Wi-Fiに繋ぐことでホットクック活用の幅が広がり、とても便利に使用することができます。

しかし、機械の設定に慣れていない方や、Wi-Fi接続に自信がない方にとっては、ハードルが高いと感じるかもしれません。

というのも、我が家でも「これは便利そう!」と思って取扱説明書の通りに設定してみたものの、何度やってもうまくいかず、結局いまだに接続できていません。

私は取扱説明書を読めば、ある程度自分で操作することができる方ですが、Wi-Fi接続がうまくできなかったんです。

Wi-Fiには繋ぐことができていませんが、調理自体にはまったく支障はありません。

しかし、Wi-Fiを繋ぐことができればもっと便利に使うことができるのに、「せっかくの機能をうまく使いこなせていない…」というモヤモヤは少し残っています。

Wi-Fi接続が不安な方は、事前に設定のしやすさや対応機種を確認しておくと安心です。

なお、Wi-Fi機能が搭載されているのは以下の機種です。

- KN-HW24E(2.4Lタイプ)

- HW24C(2.4Lタイプ)

- HW16E(1.6Lタイプ)

- HW16D(1.6Lタイプ)

Wi-Fi機能を重視したい方は、対象モデルをチェックしてから購入されると安心ですよ。

この章では、筆者が実際にホットクックを使って感じた『良い点と残念な点』について、お話ししてきました。

- ホットクックを実際に使って良いと感じたポイント

①面倒な工程がなくなって、料理がぐんと楽に!

②操作方法がわかりやすくて、誰でもすぐ使える!

③予約調理で、帰宅後すぐに食べられる快適さ!

④今まで避けていた料理も、ホットクックで気軽に挑戦!

⑤自分の時間が増えて、暮らしの質がアップ! - ホットクックを実際に使っていまいちだったポイント

①キッチンが狭いと置き場所に困る

②ステンレス製の内釜はお手入れが大変

③洗い物が多い

④炒め物などの“香ばしさ”には向かない

⑤Wi-Fi接続が難しく、うまく使いこなせなかった

ホットクックを使ってみて、「これは便利!」と感動したことがある一方で、「ちょっとここは惜しいな…」と感じた部分もありました。

とはいえ、私自身はホットクックを取り入れたことで、ご飯作りにかかる負担が減り、生活にゆとりを持つことができたと実感しています。

今では「買って本当によかったな」と思える、頼もしい家電です。

ここまで読んでくださった方の中には、

「ホットクックって本当に便利なの?」

「自分に合っているか不安…」

「買って後悔したくない…」

と感じていた方もいるかもしれません。

ですが、私の実体験が、ホットクックを検討している方のヒントになれば嬉しいです。

次の章では、「ホットクックを買ったら実際どんなふうに使っているの?」という疑問にお答えすべく、我が家の活用術やおすすめのメニューについてご紹介していきます。

どんな料理から始めるのが良いのか、日常の中でどう活用しているのかを、具体的にお伝えしていきますので、ぜひ続けて読んでみてください!

ホットクック初心者におすすめ!我が家の使い方&レシピ活用術まとめ

ホットクックを購入したら、

まずは簡単なレシピから試して、少しずつ料理の幅を広げていきたい!

そう思う方が多いのではないでしょうか。

でも実際は、

- レシピが多すぎて、何から作ればいいのかわからない…

- 初心者向けのレシピがどれなのか迷ってしまう…

と、最初につまずいてしまうこともありますよね。

私も最初は、付属のレシピ本に載っている料理しか作れず、「うまく使いこなせるかな?」と不安でした。

でも、使っていくうちに少しずつホットクックの操作に慣れ、今では我が家の調理をしっかり支えてくれる存在になっています。

この章では、そんな我が家の体験をもとに、ホットクックの活用術をご紹介します。

これからホットクックを使い始める方や、使い方に悩んでいる方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。

それでは、順番にお話ししていきますね。

1. 最初に作るなら?カレーや煮物など“定番メニュー”から始めると安心

初めてホットクックを使うときは、

「ちゃんと作れるかな?」

「美味しくできるかな?」

とドキドキしますよね。

私も初めてホットクックを使用したときは、とても緊張しました。

ホットクックを初めて使うときは、カレーや肉じゃがなどの“定番メニュー”から始めるのがおすすめです。

ホットクックは、材料と調味料を入れてボタンを押すだけなので、操作自体は簡単に行うことができます。

そのため、

定番メニューからじゃなくてもいいんじゃない?

と思われる方もいるかもしれません。

ですが、ホットクックを使い始めたばかりのときは、

- まだ操作に慣れていない

- 使い勝手やコツがよくわからない

といったことが考えられます。

だからこそ、まずは慣れ親しんだ料理から始めてみると安心です。

実際に私も、最初はカレーや煮物からチャレンジしました。

操作方法に慣れてからは、

- パスタを茹でる

- 野菜を蒸す

- 低温調理や発酵

などにも挑戦するようになりました。

まずは簡単なメニューで「うまくできた!」という成功体験を積むことが、ホットクックを上手に使いこなす第一歩になります。

2.わが家の使い方|どんな料理でホットクックが活躍してる?

我が家では、

- 煮る

- 茹でる

- 蒸す

- 低温調理

など、加熱時間が長い工程でホットクックを使用することが多いです。

特に、10分以上の加熱が必要な煮込み料理や下茹でのときは、迷わずホットクックにおまかせしています。

火加減を見たり、途中でかき混ぜたりといった手間が減るので、キッチンに張り付く時間がぐっと短くなるのが魅力です。

とはいえ、

忙しい日々の中で、どんな風にホットクックを使っているの?

と、「実際の使い方が知りたい」と思われる方も多いと思います。

そこで、我が家のある週の献立をもとに、リアルな使い方をまとめました。

| 曜日 | メニュー | ホットクックの活用ポイント |

|---|---|---|

| 月曜 | 煮込みハンバーグ | 成形して入れるだけでOK。煮込みも火加減も自動なのでラク。 |

| 火曜 | トマトスパゲティ | 麺だけをホットクックで茹でて、レトルトソースとあえるだけの時短調理。 |

| 水曜 | (ホットクックお休み) | コンロ調理で炒め物など。たまには休憩。 |

| 木曜 | 無水カレー | 材料を入れてスイッチオン。野菜の水分だけでコク深い仕上がり。 |

| 金曜 | 卵巾着 | 多めに作って数日分。 味しみよく、作り置きにも◎。 |

| 土曜 | 大根や里芋などの煮物 | 根菜類はホットクックにぴったり。 味がしみてホクホクに。 |

| 日曜 | 炒め物中心(ホットクックは不使用) | 平日活躍した分、週末はコンロでパパッと時短調理。 |

我が家のある1週間の献立を見ていただいてわかるように、手間のかかる煮込み系のメイン料理から、簡単な副菜までホットクック1台で幅広く活躍します!

メイン料理だけでなく、ちょっとした副菜や下ごしらえまで活躍してくれるホットクックは、わが家にとって、今ではなくてはならない存在です。

3.ホットクックは専用本がなくても大丈夫!一般レシピやアプリの活用術

「ホットクックって、専用のレシピ本じゃないと使えないの?」

「市販のレシピ本やアプリでも作れるのかな…?」

と、疑問に思う方もいるかもしれませんね。

実は私も、ホットクックを購入したときに「専用の本がないとダメなのかな?」と不安に感じたことがありました。

でも実際に使ってみると、専用レシピだけにこだわらず、一般のレシピ本や人気の料理アプリも、十分活用できると気づいたんです。

この章では、そんなわが家の使い方をふまえて、

この2つについて、ご紹介していきます。

「ホットクックのおすすめの本が知りたい!」「手持ちのレシピ本やアプリも使いたい!」という方、必見です!

①ホットクック専用のおすすめレシピ本

ホットクックを購入すると、本体と一緒に付属のレシピ本がついてきます。

最初のうちは、この付属本のレシピ通りに作るのが一番安心です。

実際、我が家でもまず「無水カレー」を試してみましたが、美味しく仕上がりました。

ただ一方で、

- 味が濃い

- あまり好みに合わなかった

といった口コミも、SNSなどでちらほら見かけます。

私自身も、いくつかのメニューでは少し味が濃いと感じたり、味がいまいちと感じたことがありました。

そんなときに頼りになるのが、市販されているホットクック専用のレシピ本です。

料理研究家・橋本加名子さんの「ホットクックお助けレシピ」シリーズは、初心者でも使いやすく、美味しい料理を作ることができます。

私が購入したのは、下記の4冊です。

料理研究家・橋本加名子さんの「ホットクックお助けレシピ」シリーズは、

- 忙しい平日にぱぱっと作れるメニューが知りたい

- 作り置きや野菜中心の副菜を増やしたい

- 肉や魚のレパートリーを広げたい

といった、目的別にシリーズが分かれているのが大きな魅力の1つです。

「自分に必要な1冊」が選びやすく、ホットクック初心者にもとてもおすすめです。

またこの本は、

- 調理前後の写真つきで仕上がりがイメージしやすい

- 材料や手順がシンプル

- 「どのボタンを押すか」や混ぜ技ユニットの使用の有無も記載

- 調理時間や保存の目安も明記されている

など、迷わず調理できる工夫がたくさん詰まっています。

我が家でも、献立に迷ったときにパラッとめくるだけで「これ作ってみようかな」とヒントをもらえる存在です。

迷ったときに頼れる1冊があると、毎日のごはん作りがちょっとラクになります。

②一般のレシピ本や料理アプリをホットクックに応用する方法

ホットクックに慣れてくると、書店で販売されているレシピ本や、料理アプリのレシピも活用できるようになります。

ただし、これらのレシピをすべてホットクックだけで再現するのは難しいこともある、という点には注意が必要です。

というのも、ホットクックが得意なのは、

- 煮込み料理

- 蒸し料理

- 低温調理

- 発酵調理

など、火加減や時間管理が難しい“じっくり加熱系”の調理です。

逆に、

- 炒める

- 揚げる

といった調理は苦手なので、レシピによっては工夫が必要になります。

そのため、そういったレシピを使う際は、

- 煮込み工程だけホットクックに任せる

- 下茹でだけ使う

- 蒸す・保温だけ活用する

といった「一部活用」をよく取り入れることで、ホットクック専用レシピに縛られず、作れる料理の幅がぐんと広げることができます。

『DELISH KITCHEN』や『山本ゆりさんの「syunkonカフェごはん」シリーズ』のレシピを、ホットクックに応用して使うことが多いです。

ホットクックでも、得意なことと不得意なことがあります。

※詳しくは、『ホットクックに関するよくある誤解と注意点』の章で、改めて紹介します。

ホットクックが苦手な炒めなどは自分で行う必要がありますが、得意な工程を任せるだけでも料理がぐんとラクになりました。

自分の好きな料理を、もっと気楽に・時短で作れるようになったのは、本当に助かっています。

この章では、ホットクックを買ったらどのように使うと良いか、我が家の活用術について、お話ししてきました。

- 最初に作るなら?ホットクックで失敗しにくいおすすめ料理

- わが家の使い方|どんな料理でホットクックが活躍してる?

- ホットクックは専用本がなくても大丈夫!一般レシピやアプリの活用術

①ホットクック専用のおすすめレシピ本

② 一般レシピ本やアプリとの併用も便利

ホットクックは、最初こそ「うまく使いこなせるかな?」と不安になるかもしれませんが、簡単な料理から少しずつ始めれば、自然と使い方にも慣れていきます。

また、専用のレシピ本に加えて、手持ちのレシピやアプリも活用すれば、料理のレパートリーがグッと広がり、自分らしい使い方が見つかるはずです。

私もホットクックを使い始めてから、料理にかかる時間や手間が減り、今までよりご飯作りがラクになりました。

少しずつホットクックの使い方を覚え、レシピの幅が広がれば、

ホットクックを買って良かった!

と、思えるタイミングがやってくるはずです。

毎日のごはん作りが、きっと今までよりもっと楽になると思いますよ。

ホットクックが向かないかもしれない人の特徴

ホットクックは、ボタンひとつで本格的な料理が作れる便利な家電です。

そのため、

「ご飯作りの負担を減らしたい」

「時短で美味しいごはんを作りたい」

と思っている方にとっては、毎日の料理をサポートしてくれる頼れる存在になるはずです。

ですが、ホットクックは決して安い買い物ではありません。

大手家電量販店のヨドバシカメラ・ケーズデンキでは、3〜7万円ほどで販売されています。

ホットクックが高額だからこそ、

思っていたのと違った…

と、後悔するのはできるだけ避けたいところですよね。

私もホットクックを購入する前は、「本当に使いこなせるのかな?」「自分に合っているかな?」と、高額な買い物だけにかなり悩みました。

そこでこの章では、私自身の体験をふまえて「ホットクックが合わないかもしれない人」の傾向をまとめました。

購入前に「自分に合っているかどうか」を見極める参考になれば嬉しいです。

では、それぞれについて、順番にお話ししていきますね。

1.料理の工程を楽しみたい方

ホットクックは、材料と調味料を入れてボタンを押すだけで、自動で調理をしてくれる便利な家電です。

「煮込みの火加減を見なくていい」

「ほったらかしで1品できる」

といった“手放し調理”がホットクックの最大の魅力です。

ですが、

- 料理をするのが好き

- 料理の工程を楽しみたい

という方にとっては、少し物足りなく感じることもあるかもしれません。

たとえば、

- 野菜を炒めて香りを立たせたい

- 煮え具合を見ながら味付けしたい

- できあがるまでの工程そのものが楽しい

というように、料理の「過程」にやりがいや楽しさを感じる方もいらっしゃると思います。

そうした方にとっては、「材料を入れてスイッチを押すだけ」というホットクックのスタイルが、やや物足りなく感じられる可能性も高いです。

もちろん、便利さや時短を最優先にしたい方にはぴったりですが、「手を動かして料理したい」という方にとっては、使いどころが限定されるかもしれません。

ホットクックは、“作る楽しさ”より“楽すること”に価値を感じる人に向いている家電だと思います。

そのため、「料理は手間も含めて楽しい!」という方なら、あえてホットクックに頼らない選択も◎です!

2.炒めもの料理を中心に作る方

ホットクックは、煮る・茹でる・蒸す・低温調理・発酵調理といった、“じっくり加熱する料理”が得意な家電です。

一方で、「炒める」「揚げる」調理は少し苦手な印象があります。

というのも、私自身、混ぜ技ユニットを使って何度か炒め物を作ってみたのですが、

- 仕上がりが水っぽくなってしまった

- お肉同士がくっついてしまった

といったことがあり、うまくできなかったんです。

炒め物というより、煮物に近い仕上がりだったこともあり、「ホットクックは炒め物にはあまり向いていない」と感じてしまいました。

やっぱり「炒め物はフライパンに限る」と思ってしまう瞬間でした。

X(旧Twitter)でホットクックの炒め物に関する口コミを調べてみたところ、「できるけれど、やっぱりフライパンには敵わない」といった声も多く投稿されていました。

普段の食事が炒め物中心という方にとっては、ホットクックは少し使いにくいと感じる方も少なくないと思います。

ですが一方で、

- これまで炒め物ばかりだったけれど、煮物やスープにも挑戦してみたい

- 炒めたあとは、煮込みだけホットクックに任せたい

という方にとっては、ホットクックはとても心強い調理サポートになるはずです!

我が家では、炒めはフライパン・煮込みはホットクックで分担しています!

実際、ミネストローネや豚の角煮を作るときには、「炒め」はフライパンで行い、「煮込み」はホットクックに任せています。

洗い物が少し増えてしまいますが、一番時間のかかる煮込み工程をおまかせできるので、全体としてはずいぶんラクになりました。

このように、「煮込み料理も気軽に作れるかも」と思えるようになったのは大きな変化でした。

ここまでは、ホットクックが向かないかもしれない人の特徴について、お話ししてきました。

- 料理の工程を楽しみたい方

- 炒め料理を中心に作る方

ホットクックは、何もかも任せる必要はありません。

得意な「煮込み」や「スープ」だけを活用して、他はこれまで通りの調理スタイルでもまったく問題ないんです。

私自身も、「全部をホットクックに任せるのはちょっと違うかも…」と感じたことがありました。

しかし今では、煮込みや蒸し料理だけをホットクックに任せる“部分使いスタイル”で落ち着いています。

中には、

せっかくホットクックを買ったんだから、フル活用しないと…!

と、思われている方もいるかもしれませんが、無理にホットクックを“フル活用”しなくても大丈夫です。

自分に合ったペースで、気軽に取り入れてみることが、ホットクックをうまく活用するコツだと思います。

もし「ホットクックは自分には合わないかも」と感じた方は、共働き家庭で使いやすい他の時短家電もチェックしてみてください。

ホットクックに関するよくある誤解と注意点

ホットクックは、「材料を入れてスイッチを押すだけで、ご飯ができあがる!」というイメージから、とても便利そうに感じられる調理家電ですよね。

そのため、

- ご飯作りが便利になるなら、使ってみたい!

- ホットクックで料理のレパートリーを増やしたい!

と感じている方も多いと思います。

ですが実は、ホットクックには、

「購入前に知っておきたかった…」

「えっ、そうだったの?」

と感じるような、よくある誤解や見落としがちな注意点もあるんです。

とはいえ、こうした点を事前に知っておけば、より納得して使い始めることができます。

そこでこの章では、ホットクックを検討中の方が気をつけたい3つのポイントをご紹介します。

ホットクックを購入する前に、ぜひ知っていただきたいことをまとめています。

それぞれについて、詳しくお話ししていきますので、参考になさってくださいね。

1.料理工程のすべてを「ほったらかし」にできるわけではない

ホットクックは、「材料を入れてスイッチを押すだけで料理が完成!」という印象がありますよね。

もちろん、実際にそのイメージ通りに作れる料理もあります。

ですが、すべての工程を“完全にほったらかし”にできるわけではないんです。

たとえば、以下のような作業は自分で行う必要があります。

- 野菜を切ったり、調味料を計ったりといった「準備作業」

- 加熱後に、全体をもう一度かき混ぜる仕上げの工程

- 最後に調味料をまわしかけて、味を整えるひと手間

このように、加熱中は任せられても、前後の作業までは自動ではありません。

つまり、“完全自動調理”をイメージしていると、ギャップを感じてしまうかもしれません。

料理の全行程を任せられると思っていた方にとっては、最初はちょっと意外に感じるかもしれません。

とはいえ、

- 火加減の調整

- 長時間の加熱

など、“面倒な工程”を任せられるだけでも、調理の負担はぐっと軽くなります。

ホットクックは、“料理の一部を任せられる家電”と捉えておくことで、期待とのギャップも減り、より満足感をもって使い始められますよ。

2.得意な料理と苦手な料理がある

ホットクックは、どんな料理も自動でおまかせできる便利な家電ですが、実は「得意な料理」と「苦手な料理」があります。

まず、ホットクックが得意とするのは、次のようなメニューです。

加熱時間や温度の調整を自動化しやすい

- 煮物

- スープ

- 蒸し料理

- 低温調理

- 発酵料理

どれも「じっくり火を通す」タイプの料理で、時間や火加減の管理が大変なものばかりですが、こうした調理工程を、ホットクックはとてもよくこなしてくれます。

一方で、次のような料理は少し苦手です。

短時間かつ高温の火力が必要なもの

- 炒め物

- 揚げ物

- 表面をカリッと焼き上げる料理

これらはいずれも「高温で一気に仕上げる」タイプの料理です。

残念ながらホットクックでこうした料理を作ろうとすると、水分が出てしまってベチャッとした仕上がりになることもあります。

実際、我が家でも炒め物を試してみましたが、「これはやっぱりフライパンの方が良いな…」と感じる場面が何度かありました。

ただし、炒めたあとに煮込むタイプの料理(ミネストローネや角煮など)であれば、炒めをフライパン、煮込みをホットクックという形で分担するのもおすすめです。

洗い物は多少増えますが、火加減の調整や長時間の加熱といった面倒な工程を任せられるだけでも、調理の負担は大きく減らすことができます。

ホットクックの「得意なこと・苦手なこと」をあらかじめ把握しておくと、自分の食生活にうまく取り入れやすくなりますよ。

3.【注意】食洗機OKとNGのパーツがある

ホットクックは、使うたびにお手入れが必要な部品がいくつかあります。

- 蒸気口カバー

- まぜ技ユニット

- 内蓋

- 内釜

- 受け皿(しずく受け)

使用のたびにこれらのパーツを洗うとなると、

「毎回これだけ洗うのは大変そう…」

「めんどくさいかも…」

と感じる方もいるかもしれません。

ですが、実際にはほとんどのパーツが食洗機対応で、取り外しも簡単なので、思っていたほど負担には感じません。

ただし、注意が必要なのが「内釜」だけは食洗機NGという点です。

ホットクックの内釜については、公式サイトや複数の取扱説明書において、内釜の種類に関係なく「食洗機・食器乾燥機は使用不可」と記載されています。

(KN-HT16E)

このように、ホットクックの内釜は食洗機では洗えません。

普段から食洗機をご利用の方は、うっかり食洗機に入れてしまわないように注意が必要です。

とはいえ、他のパーツが食洗機で洗えるのはありがたいポイントですね。

ここまでは、ホットクックに関するよくある誤解と注意点として、3つお話ししてきました。

- 料理工程のすべてを「ほったらかし」にできるわけではない

- 得意な料理と苦手な料理がある

- 【注意】食洗機OKとNGのパーツがある

ホットクックは、とても便利な調理家電ですが、「材料を入れてスイッチを押せば、なんでも自動で仕上がる」といったイメージだけで購入してしまうと、

「思ってたのと違った…」

「こんなはずじゃなかった…」

と感じてしまうこともあるかもしれません。

だからこそ、便利そうというイメージだけに頼らず、購入前に実際の使い勝手もある程度理解しておくことが大切です。

誤解のない状態で導入できれば、きっと満足できる頼もしい調理家電になってくれるはずです。

ホットクックを失敗なく選ぶコツ

ホットクックが気になっている方の多くは、

「料理がラクになるなら使ってみたい」

「家事の負担が減るなら、思いきって導入してみようかな」

と、前向きに検討されているのではないでしょうか。

ですが一方で、

「どのモデルを選べばいいのかよくわからない…」

「買ってみて失敗したらイヤだな…」

といった不安を感じている方も多いと思います。

実際、私自身も購入前は、「サイズはどうしよう?」「最新モデルじゃないと後悔する?」など、たくさん悩みました。

せっかく購入するなら、「使いこなせずに後悔…」なんてことは避けたいですよね。

ですが、実際に使ってみたからこそわかった、「失敗しないための選び方」のコツを3つにまとめました。

それぞれ、詳しくお話ししていきますね。

1.夫婦2人なら2〜4人用がおすすめ

ホットクックには、家族構成に合わせて選べる3つのサイズがあります。

- 2〜6人用(2.4L)

- 2〜4人用(1.6L)

- 1〜2人用(1.0L)

とはいえ、

「家族の人数に合わせて選べるのはありがたいけど、どのサイズがいいのか迷う…」

「1.6Lと2.4L、どっちを選べばいいんだろう…」

と、こんなふうにサイズ選びで悩んでしまう方も多いかもしれません。

実際に私も購入前は、2.4Lと1.6Lのどちらを選ぶかでとても悩みました。

ですが、夫婦2人暮らしであれば、1.6L(2〜4人用)のモデルでも十分だと感じています。

サイズによって本体の大きさもけっこう違うので、選ぶときは意外と重要なポイントになります。

たとえば、以下のような違いがあります。

- KN‑HW24W(2〜6人用、2.4L):345×305×256 mm

- KN‑HW16H(2〜4人用、1.6L):330×282×240 mm

- KN‑HW10G(1〜2人用、1.0L):220×305×240 mm

一見、

「あれ?2.4Lと1.6Lはあまり変わらないんじゃない?」

「2.4Lと1.6Lのサイズ感はあまり変わらないし、どちらでもいいんじゃない?」

と、思われる方も多いかもしれません。

でも実際には、作る量に対する鍋の深さや幅が違うことで、使い勝手に差が出てくるんです。

1.6Lと2.4Lで感じた使い勝手の差には、こんな違いがあります。

- 調理量がちょうどいい

夫婦2人分の夕食+翌日の作り置き1品くらいなら、1.6Lで十分

2.4Lだと「ちょっと量が多すぎる…」というリスクも… - かき混ぜ機能や加熱ムラが安定しやすい

内鍋のサイズと材料量のバランスが取れていると、火の通りや混ぜ加減が安定する

2人分を2.4Lで作ると、材料が鍋底に広がりすぎて加熱ムラが出やすいことも…。 - 洗いやすさ・出し入れのしやすさ

大きい内鍋は、そのぶん洗いにくさや重さがストレスになる場合もある

1.6Lなら、毎日の取り出しやお手入れも比較的ラク - 電気代・加熱効率の面でも適正サイズが◎

容量が大きいと、少量でも鍋全体を温める必要があり、加熱時間や電気代がやや多くかかる傾向あり

今は夫婦2人暮らしだとしても、

「将来的に家族が増えるかも…」

「作り置きをたくさんしたい!」

という方は、大きめサイズを選ぶのも一つの手です。

でも、そうでない場合は、

「置き場所に困った…」

「もっと小さいほうがよかったかも…」

とならないように、今の暮らしに合ったサイズを選ぶようにすると良いと思います。

迷ったときは、まず1.6Lを基準に考えてみると失敗しにくいですよ。

実際、我が家はこのサイズにして「ちょうどよかった!」と日々感じています。

2.最新モデルと旧モデルどっちがいい?

家電量販店では、最新モデルのホットクックが販売されています。

しかし、Amazonや楽天市場、メルカリなどでは、旧モデルも販売されているため、

最新モデルと、旧モデル、どちらを選ぶのが良いの?

と、悩まれる方も多いかもしれませんね。

最新モデルの場合は、性能が高く、魅力的である反面、4〜7万円台が相場です。

「せっかく購入するのであれば、最新モデルが欲しい!」

「性能が高いモデルを使いたい!」

という強い希望があれば、最新モデルを検討しても良いかと思います。

しかし、

「できるだけ予算を抑えたい」

「そこまでの高性能は求めていない」

という方は、型落ちモデルや中古品(メルカリ・ラクマなど)を選ぶのもひとつの手です。

実は私も、最新型を狙っていたものの高額だったため、2019年販売のKN‑HW16Eを購入しました。

型落ちモデルを購入しましたが、使い勝手は良く、購入してから3年以上経過していますが、今も現役で活躍してくれています。

ただし、メルカリなど、中古品を購入する場合は、傷や汚れだけでなく、

- レシピ本

- かき混ぜユニット

- 電源コード

などの付属品が全て揃っていない場合もあります。

そのため、付属品が全て揃っているかをしっかり確認することが重要です。

私は型落ちで3年以上使ってますが、今も現役です!

高機能より“使いやすさ”重視の方は旧モデルを選んでも後悔しないと思います!

3.購入前にレンタルで試すのもあり

ホットクックはとても便利な調理家電です。

しかし最新モデルの場合、4〜7万円台が相場なので、決して安い買い物ではありません。

そのため、ホットクックを購入した後に

「思ったより大きい…」

「生活スタイルに合わなかったかも…」

と後悔してしまうのは、できれば避けたいところ…。

高額な買い物だからこそ、できるだけ失敗は避けたいですよね。

そんなときにおすすめなのが、家電レンタルサービス『レンティオ(Rentio)』を使って、実際に試してみる方法です。

ホットクックをはじめとする家電を、気軽にレンタルできるサービス

【プラン】

・ワンタイムプラン→14泊15日から利用可能。

16日目以降は+200円/日で延長OK

・月額サブスクプラン→3カ月以上使えば解約無料。

気に入ったらそのまま買取も可能

※往復送料は無料で、旧モデルも選択できる

レンティオは、

「まずは短期間だけ試してみたい」

「買う前にサイズ感や操作性を確認したい」

という方にぴったりのサービスです。

また、レンティオ(Rentio)を利用するメリットについては、下記の通りです。

- 実際に使ってから判断できる

サイズ感や調理のしやすさ、使用頻度などをリアルに体験できる - 置き場所や操作性を確認できる

キッチンに置いたときの圧迫感や、毎日の使い心地が自分に合うかどうかもわかる - モデル選び・サイズ選びの参考になる

「1.6Lと2.4L、どちらが合う?」「旧モデルでも大丈夫?」といった不安も解消できる

こうしたポイントを実際に試して確かめられるのが、レンタルの魅力です。

購入後の後悔を防ぐためにも、「まずは使ってみる」という選択肢をぜひ検討してみてくださいね。

ここまでは、ホットクックを失敗なく選ぶコツについて、3つお話ししてきました。

- 夫婦2人なら2〜4人用がおすすめ

- 最新モデルと旧モデル、どっちがいい?

- 購入前にレンタルで試すのもあり

ホットクックは、忙しい日々の中でも料理の手間を減らしてくれる、頼れる存在です。

とはいえ、決して安い買い物ではありません。

だからこそ、「買って後悔した…」という事態は、できれば避けたいものですよね。

ホットクックに限ったことではありませんが、サイズやモデルの選び方、購入方法など、ちょっとした違いで使い勝手や満足度は大きく変わってきます。

でも、まずはご自身の暮らしやキッチン環境をイメージしながら、今回ご紹介した3つのポイントをひとつずつチェックしてみてください。

自分たちのライフスタイルに合ったホットクックを選べれば、きっと長く快適に活用できるはずです。

まとめ|ホットクックは共働き夫婦の心強い味方になる!

共働きの妻である私が、実際にホットクックを使って感じた「便利な理由」や「生活の変化」、「リアルなレビュー」などを体験ベースでお伝えしてきました。

- 加熱もかき混ぜも全部おまかせ!放っておくだけでOK

- 調味料と食材を入れるだけ!準備がとにかく簡単

- 料理が苦手でもホットクックなら失敗しにくい

- 帰宅後すぐ食べられる予約調理が神機能

- 火を使わないから家事や自分の時間を大切にできる

ホットクックを利用したからこそ、私のご飯作りの負担が軽減し、毎日の暮らしそのものが快適に変わっていきました。

- 手間が減って、キッチンに立つ時間が激減

- 時間のかかる煮込み料理に挑戦しやすくなった

- 料理の幅が広がった

ホットクックは、ただ「ほったらかしで料理ができる」だけの家電ではありません。

忙しい毎日の中でも、

- 料理のハードルをぐっと下げてくれる

- 自分の時間を取りやすくする

- 夫婦の家事分担が自然にうまく回るようになる

など、日々の暮らしをちょっと楽に、そして豊かにしてくれる存在です。

とはいえ、使い方や感じ方には個人差もありますし、すべての人にとって万能というわけではありません。

だからこそ、

- ホットクックが本当に自分たちの生活に合いそうか?

- どのモデルが向いているのか?

- まずはレンタルで試してみるべきか?

といったポイントをひとつずつチェックしながら、自分たちに合った使い方・選び方を見つけていくことが大切です。

少しでもこの記事が、

「買ってみようかな?」

「うちでも使えそう!」

と感じるきっかけになればうれしいです。

ホットクックは、共働き夫婦の「料理ストレス」を減らし、「ゆとりある時間」をつくるための、心強いパートナーになってくれるはずですよ。

とはいえ、どんなに便利な家電があっても、そもそも「ご飯を作ること自体がしんどい…」「もう限界…」と感じる日もありますよね。

そんなときは、下記の記事もあわせて読んでみてください。

ご飯を作りたくない気持ちに寄り添いながら、少しでも心と体をラクにするためのヒントをまとめています。